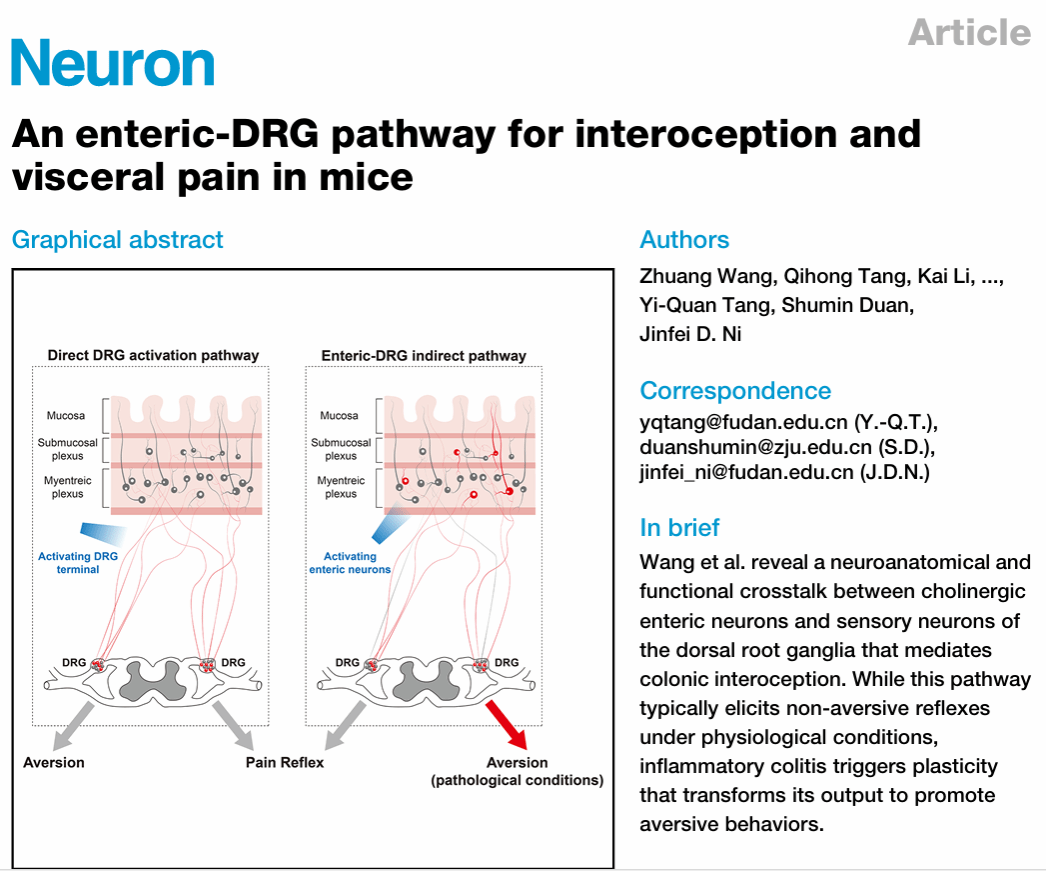

2025年10月24日,复旦大学脑科学转化研究院倪金飞课题组在Neuron上在线发表了题为” An enteric—DRG pathway for interoception and visceral pain in mice ”的研究论文,该研究揭示了肠道神经系统与DRG感觉神经通路之间存在一种新的神经解剖学与功能交互机制。

内感觉是机体感知内脏器官信息的生理过程,主要依赖两条感觉神经通路:迷走感觉神经通路和脊神经感觉通路。它们分别由位于颈静脉孔下方的结状神经节中的感觉神经元和位于背根神经节(DRG)中的感觉神经元介导。

作为经典的内感觉通路,迷走感觉神经的研究已有数十年历史。既往研究表明,迷走感觉神经能够感知多个器官的感觉信息,例如进食后消化道的机械张力、食物中的营养成分、每次心跳引起的主动脉张力变化,以及血液中氧气/二氧化碳浓度等。近十多年来,研究人员运用新型神经生物学技术,进一步解析了迷走感觉神经对这些内感觉信息的编码机制及其介导的生理功能。然而,另一条介导内感觉的脊神经感觉通路的研究进展则相对缓慢。

感知内脏感觉的脊神经感觉神经元与感知体表感觉的神经元均位于背根神经节。以往对背根神经节的研究主要集中于其在触觉、温度感知及痛/痒觉中的功能,而对其在内感觉中作用的研究则较为缺乏。这一方面是由于这些感觉神经元分布于多个神经节,研究难度较大;另一方面,内脏中除了DRG来源的感觉末梢外,还分布有迷走感觉末梢以及交感/副交感末梢。此外,在胃肠道中还广泛分布着一套内源性神经系统——肠神经系统(enteric nervous system, ENS)。因此,研究DRG来源感觉神经的结构与功能,需具备以下几项技术条件:首先,需开发一种能特异性标记内脏中DRG感觉神经末梢的遗传学方法;其次,需实现对DRG感觉神经元的功能成像,以探究哪些内脏信息可激活这些神经元及其编码模式;最后,需能在活体动物中特异性激活位于内脏的DRG感觉神经末梢,以研究其生理功能。

在开展此项研究之前,该课题组虽认识到该通路具有研究价值,但并未曾涉足DRG感觉神经元相关研究。研究启动的第一个契机,是一位在硕士期间曾研究DRG感觉神经元的研究人员加入团队(也是本研究论文的第一作者)。当时,课题组原计划使用的转基因小鼠尚未完全到位,因此决定尝试对DRG感觉神经元进行功能成像,探索其对胃肠道等内脏信号的感知能力。在此过程中,团队系统掌握了DRG解剖、染色及病毒注射等多种实验技术。

第二个契机源于一种转基因小鼠。作为课题组前期研究方向的延续,团队原计划重点研究肠道神经系统的结构与功能。为此使用的一种Phox2b-FlpO转基因小鼠,可标记除DRG外所有支配消化道的外周神经系统,包括肠神经系统。而常用的荧光报告小鼠Ai9及表达光遗传元件ChR2的Ai32小鼠,仅在Cre阳性细胞中表达荧光蛋白或ChR2,但若同时存在FlpO表达,则表达被抑制(此为查阅Jax原始文献后发现的“机关”)。因此,在Phox2b-FlpO小鼠中,唯一FlpO阴性且支配内脏的外周神经即为DRG来源的感觉神经。结合Vglut2-Cre(可在所有或特定类型DRG感觉神经元中表达)转基因小鼠,即可特异性标记或光遗传激活内脏中的DRG感觉神经,从而观察其分布、末梢结构及诱导的行为与生理反应。该策略被称为“交叉遗传学策略”。

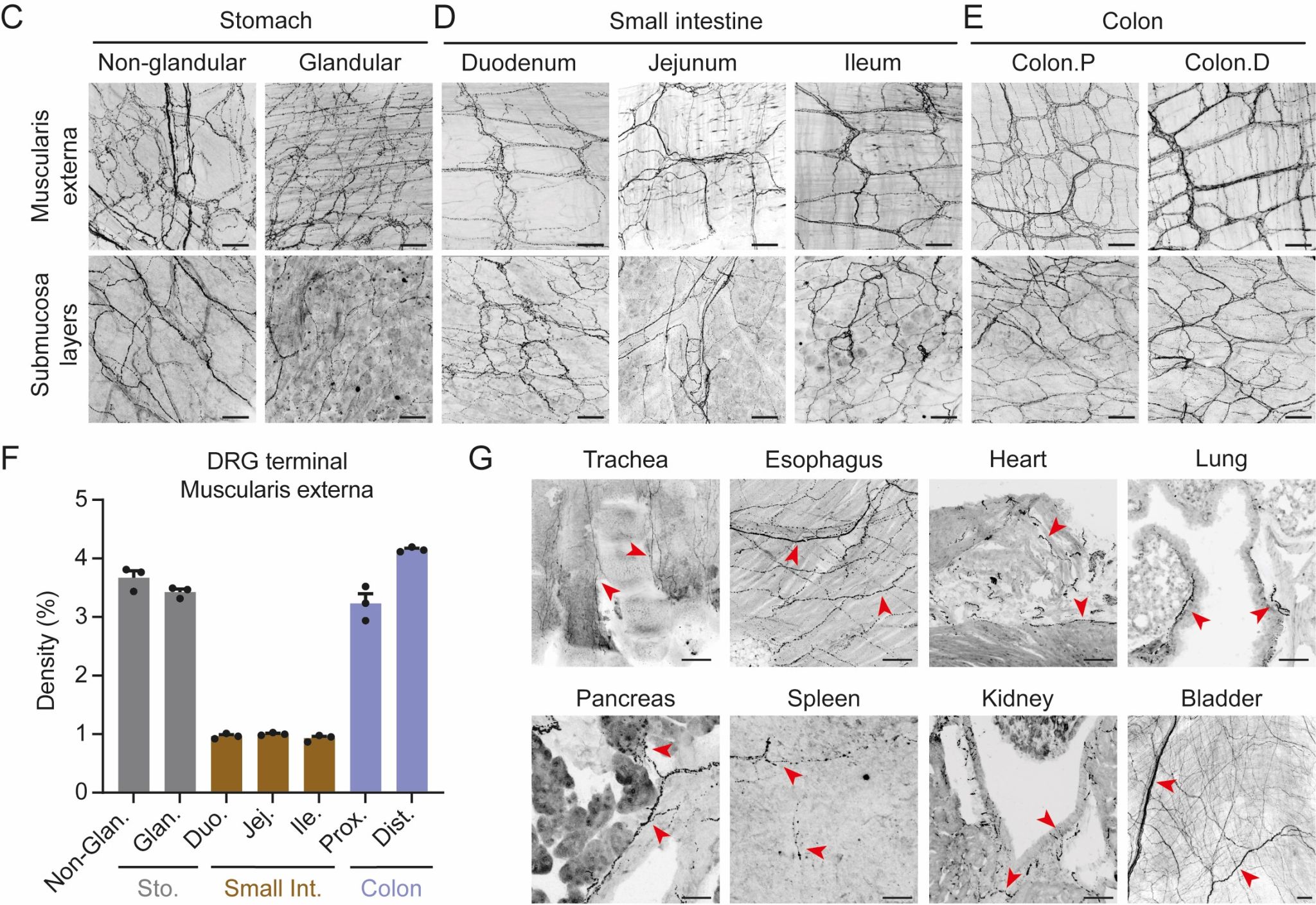

利用该策略(Vglut2-cre; Phox2b-FlpO; Ai9/Ai32),研究团队发现DRG感觉末梢在结直肠和胃部支配密度较高,而在小肠(十二指肠、空肠及回肠)中分布较为稀疏。同时,也观察到DRG感觉神经末梢在其他内脏器官(如气管、食管、心脏、肺、胰腺、脾脏、肾脏和膀胱等)中有广泛投射。此外,通过病毒示踪技术,团队还确认了DRG感觉神经元在结直肠内形成的特定末梢形态,包括神经节内曲张末梢(IGVE)、肌内排列(IMA)、血管周围末梢和黏膜末梢等。这些投射分析表明,DRG感觉神经元在内感受过程中具有重要作用。

图1:DRG感觉神经元在各种内脏中的投射末梢

随后,团队利用光遗传学激活支配直肠的DRG末梢。选择直肠一方面因其DRG支配密度较高,另一方面可通过肛门口埋置光纤,分析自由活动小鼠在光激活下的行为反应。然而,小鼠不喜肛门内插入光纤,常试图将其拔除。为解决该问题,团队设计了一套适应性训练方案:实验前3天,每日从小鼠肛门插入光纤并将导线固定于尾部根部。为阻止其拔除光纤,将小鼠置于高约30–40厘米、宽度仅略宽于小鼠身体的环形高台上。若小鼠试图扭头拔光纤,会因高处环台的限制而放弃,转而拖着光纤沿台转圈,从而逐步适应。

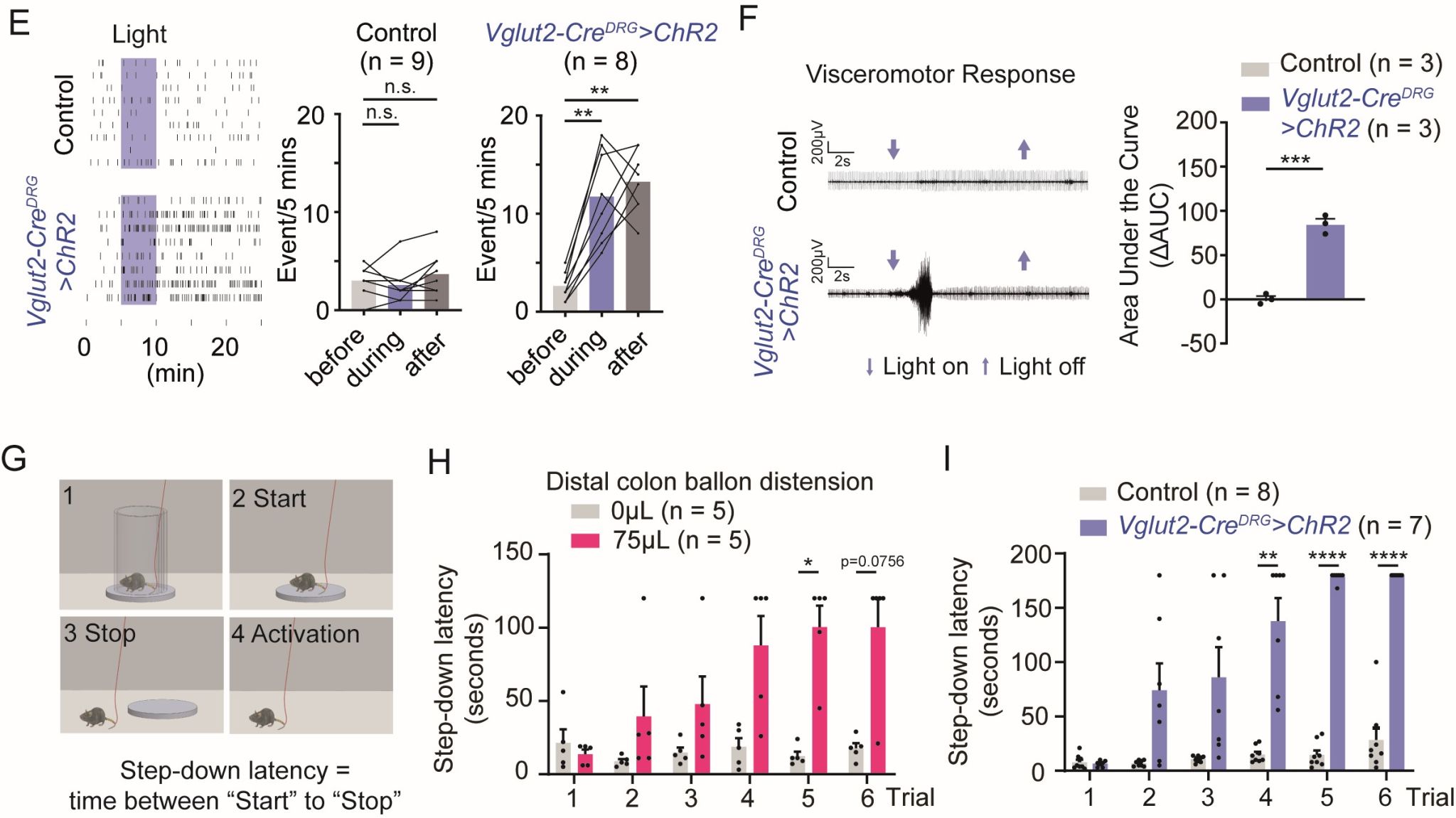

光遗传激活支配结直肠的DRG感觉神经元后,小鼠表现出典型的“弓背反应”——背部向上拱起、腹部抬起,此为内脏疼痛的经典行为指标。同时,通过记录腹部肌肉收缩的肌电位(EMG),即内脏运动反应(VMR),也检测到明显的电信号,进一步证实伤害性感受的激活。

内脏疼痛常伴随厌恶与痛苦等负性情绪。为探究激活DRG感觉神经元是否诱发厌恶,团队采用回避学习实验进行评估:当小鼠从圆形高台移至地面后,会受到光刺激。记录其走下平台前的停留时间(回避伤害潜伏期)。结果显示,对照组小鼠无论接受多少轮光刺激,平均停留时间均不超过30秒;而光激活DRG感觉末梢的小鼠仅经一轮刺激后即表现出明显回避倾向,表明该激活可作为“负性指令信号”引发厌恶感。

此外,团队分别激活TrpV1、Cysltr2及Piezo2等DRG感觉神经元亚型,发现不同亚型可诱发不同程度的行为反应,但仅特定DRG感觉通路可引发情感性内脏疼痛。

图2:光遗传激活支配直肠的DRG末梢诱发弓背反射和负性情绪

尽管形态学与行为学实验进展顺利,钙成像实验却屡受挫。团队从手术暴露DRG到双光子显微镜成像,流程看似无误,但直肠内气球鼓胀刺激时,仍会引起DRG附近组织的细微轴向位移。由于双光子显微镜对轴向位移极为敏感,导致无法获取稳定数据。此时团队意识到,或许无需高端双光子设备,一台正置宽场显微镜配合高灵敏度相机即可满足需求,但短期内未能寻得合适设备。

正值钙成像实验陷入困境时,团队获悉两个不利消息:美国知名感觉神经生物学家David Ginty与Ardem Patapoutian实验室先后发表文章,研究了支配直肠的DRG感觉神经元。其中David Ginty团队所用交叉遗传学策略与团队设计完全相同,且其钙成像结果完美呈现,几乎覆盖了团队原定研究方向。尽管其行为学分析较为粗略,但整体研究全面而系统。这一进展使团队陷入是否继续该课题的犹豫,文章第一作者情绪也明显低落。虽然团队在行为学实验上表现良好,但难以带来实质性突破。

此时课题上第三个契机带来了新的转机。这是来自段树民院士在组会上提出的建议。团队此前发现,胃肠道中大量DRG感觉末梢可包裹肠道神经元,形成典型的IGVE结构,提示肠神经系统与DRG感觉神经元或存在功能联系,但初期未予重视。段院士多次在组会中问及IGVE结构及肠神经与DRG的关系,团队此前仅作含糊回应。在Ginty文章发表后的一次组会中,段院士再次强调探究肠神经与DRG间功能耦合的重要性。在无其他出路的情况下,团队此次认真听取了该建议。

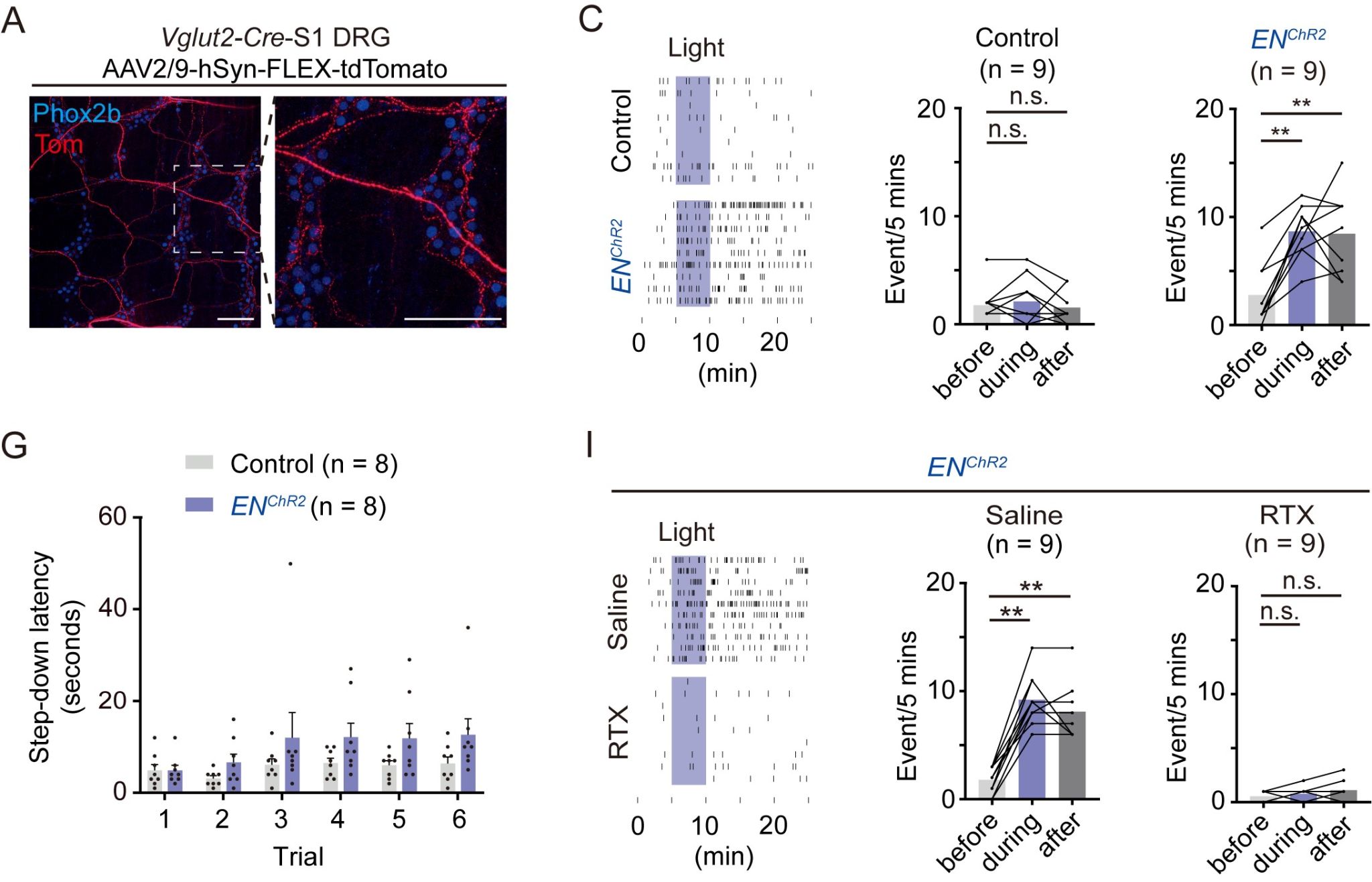

团队推测,若肠神经与DRG间存在功能联系,则局部注射AAV-ChR2激活肠道神经元应可诱发类似行为。实验结果表明,光遗传激活肠道神经元确实可诱发明显的弓背行为,与激活DRG末梢效果一致。而若用毒素消融DRG中的伤害性感受神经元,则激活肠道神经元不再诱发弓背行为,说明该行为依赖DRG神经元介导。然而,在回避学习实验中,激活肠道神经元即便经过五次光刺激,也未显著延长小鼠在平台上的停留时间,表明其虽可引发伤害性反射行为,但不足以诱发厌恶反应。进一步研究发现,仅激活胆碱能肠道神经元可诱导弓背行为,且乙酰胆碱是该功能联系的关键分子。

图3:激活肠神经元诱发DRG通路依赖的弓背反射

既往研究表明,结肠炎症可导致小鼠对结直肠感觉信息产生超敏反应,可能是内脏痛敏化的原因之一,但相关研究多集中于DRG感觉神经元。团队发现,尽管肠道神经元激活可通过ENS–DRG信号通路诱发伤害性反射行为(如弓背与VMR),在生理条件下该通路并不引起厌恶反应。因此,团队进一步探究结肠炎症是否可敏化该通路,从而诱发厌恶。

通过建立结肠炎模型(小鼠连续5天饮用3% DSS水,后恢复普通饮水),团队在诱导前、急性期及恢复期进行回避学习实验。结果显示,在急性结肠炎期间,光激活胆碱能肠道神经元显著延迟了小鼠走下平台的时间,表明炎症使ENS–DRG通路介导的信号引发厌恶。更令人惊讶的是,在21天恢复期后(小鼠体重已完全恢复),激活该通路仍可强烈诱发厌恶性行为。这表明炎症引起的ENS–DRG通路改变在急性期过后仍持续存在。这些结果说明,结肠炎可“劫持”特定的ENS–DRG信号通路,从而诱发强烈的厌恶性行为。

在这项研究中,团队经历了从偶然起步、到遭遇竞争打击、最终通过转换思路实现突破的完整历程。这表明,在科研中,保持思维的弹性,善于从困境和细节中寻找新的方向,往往比按部就班的计划更能带来创新性的发现。

复旦大学脑科学转化研究院的倪金飞研究员,段树民院士,复旦大学脑科学研究院的唐逸泉研究员为该论文的共同通讯作者,复旦大学脑科学转化研究院的博士研究生王状,唐其宏和李楷博士为该论文的共同作者。该研究还得到苏州大学徐广银教授,脑科学转化研究院的陆巍教授和孙立婷博士的建议和技术支持。本研究得到2021年科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目,国家自然科学基金、博士后面上等基金项目的资助。

倪金飞课题组致力于自主神经系统,包括内感觉系统介导的脑-体互作研究,目前聚焦于消化系统器官和大脑之间神经连接的结构和功能。欢迎对这些问题感兴趣的科学家们一起探讨合作。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0896627325007482?dgcid=author