救助样(Rescue-like)行为在动物生存与群体福祉中具有重要作用,跨物种研究中均可观察到此类现象。例如,人类会冲入火场营救受困者、跳水拯救溺水者,或对突发昏厥者实施急救;类似地,大鼠会主动解救被困同伴,甚至甘愿延迟获取食物奖励。典型的救助样行为包含三个基本过程:识别受助者的困境或需求、产生帮助动机(可能源于本能、共情或社会联结),以及采取行动消除威胁或提供援助,最终使受困个体脱离险境。关键区别在于:相较于帮助有反应能力的个体,对无反应个体(面临更高捕食者或环境风险)的救助行为可能对生存结局产生更深远影响。尽管野外研究中已记录部分动物对无反应同类的行为响应,但此类行为是否存在于其他物种中?其具体特征、驱动因素及价值仍然尚不清楚。更重要的是,大脑如何调控救助样行为的不同维度,目前仍缺乏神经机制层面的解释。近期,四项独立研究发现(Sun and Zhang et al., Science 2025; Sun et al., Science, 2025; Zhang et al., PNAS 2025 and Cao et al., Science Advances 2024),小鼠会对因麻醉剂或镇静剂而失去反应能力的同种个体表现出救助样行为。

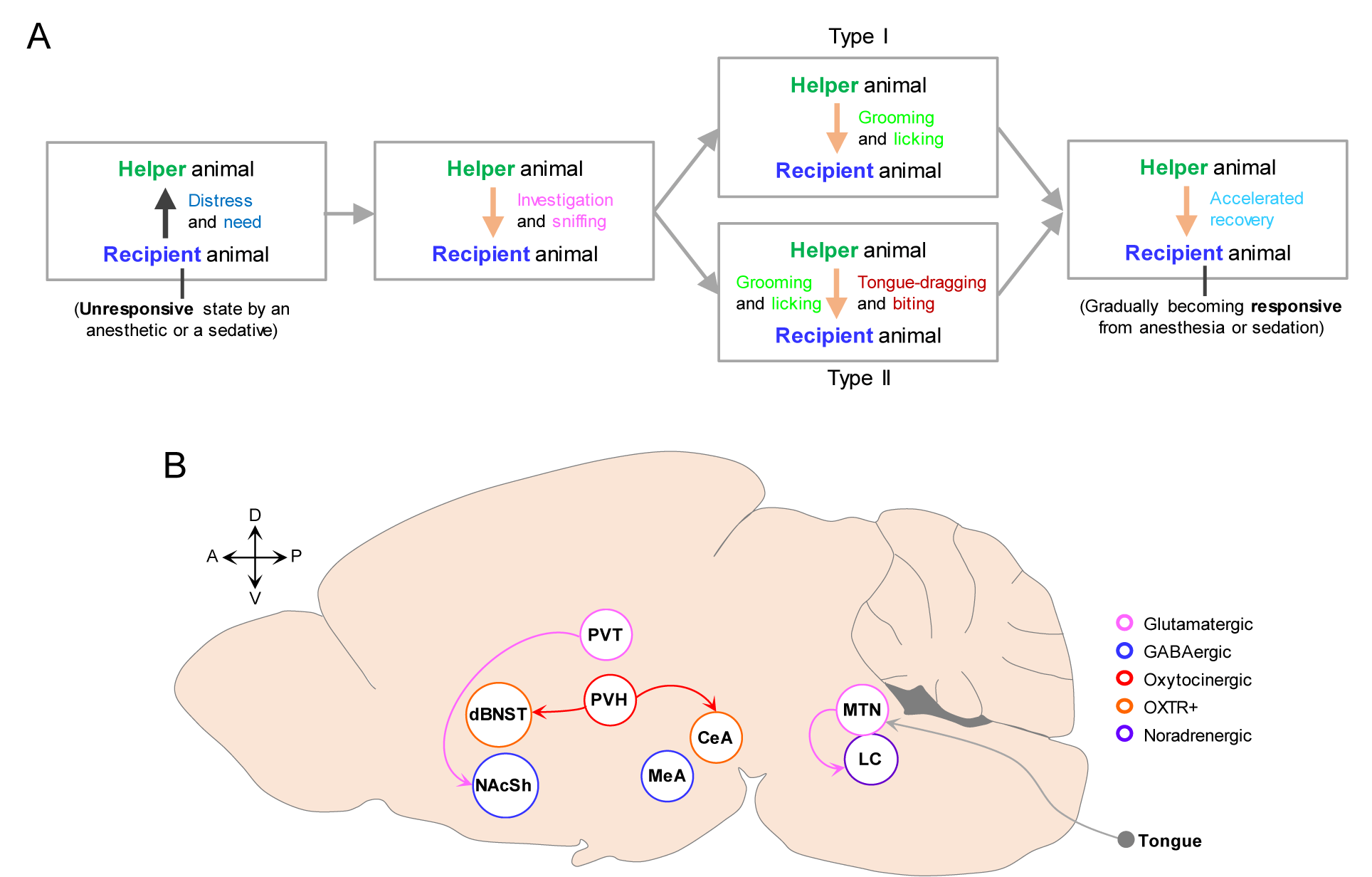

2025年7月9日,我院胡荣峰研究员受邀在国际神经科学权威期刊《Neuron》上发表了题为“Unraveling Rescue-Like Behaviors: Neural Circuits Driving Prosocial Aid in Mice”的评论文章。该评论文章主要从以下几方面对上述四篇文章进行评论:1)救助样(Rescue-like)行为存在的意义、进化保守性和发生机制以及存在的问题;2)系统总结和比较了近期四项研究中救助样行为的表现形式和调控因素(图1A);3)系统归纳和评述了救助样行为的关键脑区、环路和分子机制(图1B);4)展望未来:提出了该领域尚未解决的关键科学问题。相信,这篇评论文章将很好地帮助读者了解动物救助样行为的发生机制和神经调控机制。

复旦大学脑科学转化研究院胡荣峰研究员为该论文的唯一通讯作者。复旦大学脑科学转化研究院洪茂君(22级硕博连读生)和邹柳婷(24级硕士生)为该论文的共同第一作者。该论文得到科技创新2030-“脑科学与类脑研究”重大项目(青年科学家项目:STI2030-Major Projects-2022ZD0207300)和国家自然科学基金项目(No.82301395)等资助。

全文链接:Maojun Hong#, Liuting Zou#, Rongfeng K. Hu*. (2025) Unraveling Rescue-Like Behaviors: Neural Circuits Driving Prosocial Aid in Mice. Neuron. http://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.06.004

图1. 小鼠救助样(Rescue-like)行为表现形式(A)和神经机制(B)