逃跑行为是动物面对威胁时的本能反应,对生存至关重要;相应环路异常激活与临床惊恐障碍(Panic disorder)发病密切相关。研究提示,本能恐惧行为并非固定不变,也会受到过往经历的影响。但是,对于威胁经历如何增强动物的惊恐逃跑行为,以及背后的神经机制,仍知之甚少。

2025年5月27日,复旦大学脑科学转化研究院王维胜课题组与附属中山医院黄啸教授团队合作,在国际知名期刊《Nature Communications》上发表题为“Endocannabinoids disinhibit the ventral tegmental nucleus of Gudden to dorsal premammillary nucleus pathway to enhance escape behavior following learned threat experience”的研究论文。该研究首次揭示内源性大麻素通过去抑制化调控,降低Gudden腹侧被盖核(VTg)至背侧前乳头核(PMd)的抑制性神经环路活性,介导威胁经历诱发惊恐逃跑行为增强的神经机制,研究结果为理解临床惊恐障碍的发病机制提供了新的视角,也为临床大麻吸食者常常伴发惊恐发作提供了可能得病理机制解释。

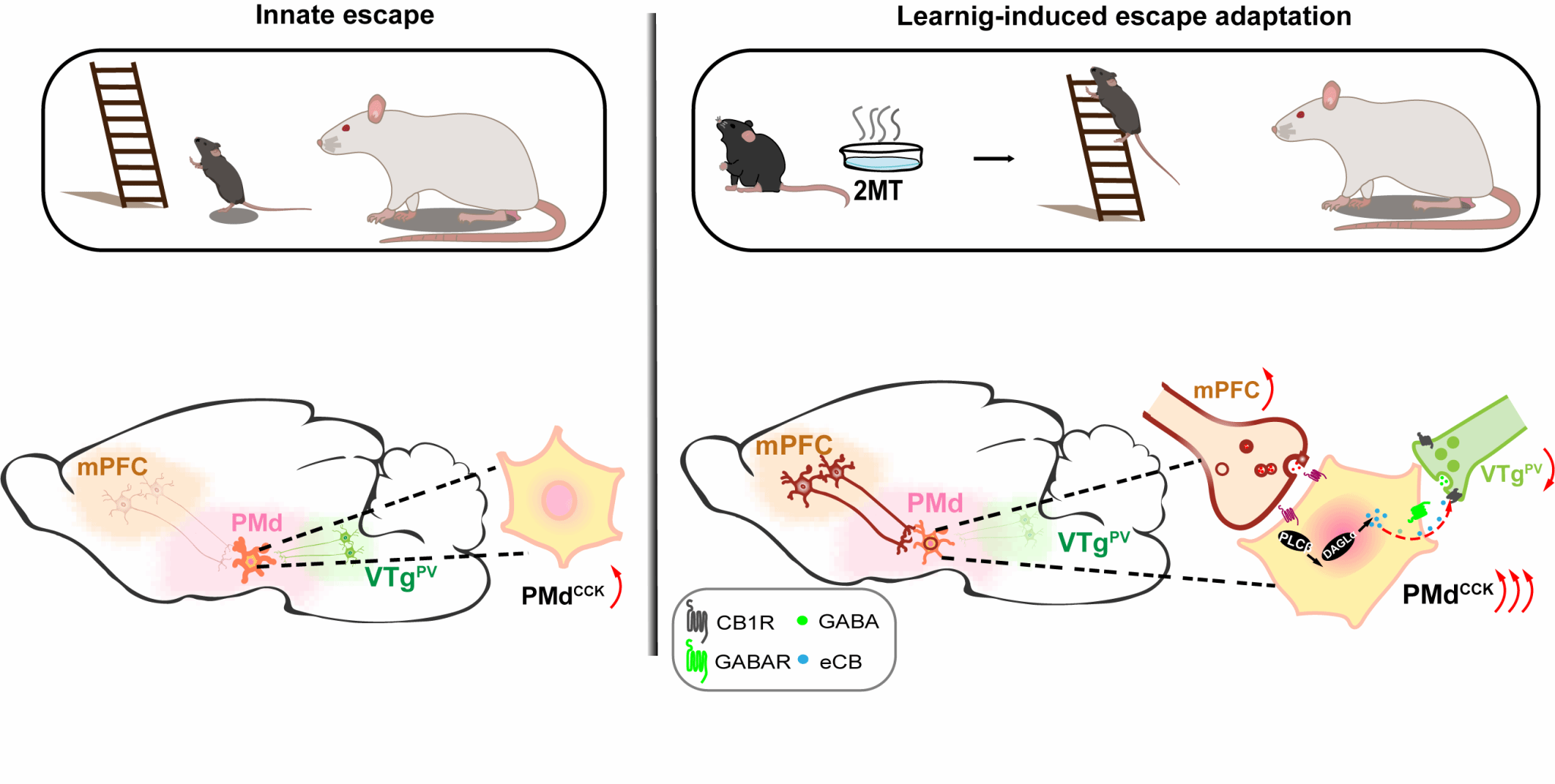

该研究通过光纤记录法,药理学方法和基因编辑技术,揭示内源性大麻素(eCBs)通过去抑制化调控VTg至PMd神经环路活性,在逃避行为增强中发挥关键作用,。具体而言,学习性威胁经历会激活前额叶皮层(mPFC)的投射,促使eCBs释放,进而抑制VTg中小清蛋白神经元的轴突末梢活性,从而解除对PMdCCK神经元的抑制,增强惊恐逃跑行为。

研究团队通过多种实验手段,包括病毒介导的神经元特异性标记、光遗传学操控、化学遗传学调控以及电生理记录等,系统地剖析了这一神经环路的结构和功能。实验结果表明,PMdCCK神经元活性在学习性威胁经历后显著增强,且这种增强与惊恐逃跑行为增强密切相关。进一步,针对VTg 小清蛋白神经元上的内源性大麻素受体进行基因编辑敲除和药理学阻断发现,能够显著阻断威胁经历诱发的惊恐逃跑行为增强,证实了eCBs调控惊恐逃跑行为增强的必要性。研究结果不仅丰富了本能逃跑行为神经环路及分子机制,还为理解惊恐障碍发作提供了新的视角,为寻找惊恐障碍的小分子药物或针对环路的调控方式提供了潜在的靶点。

复旦大学脑科学转化研究院王维胜研究员,附属中山医院黄啸教授,复旦大学脑科学转化研究院洪慧琳副研究员和复旦大学脑科学转化研究院舒友生教授为该论文的通讯作者。复旦大学脑科学前沿研究中心柴瑞凯、王娜雯、聂瑾璐和徐宗艺为该论文的共同第一作者,复旦大学脑科学前沿研究中心博士生张淑倩、邓穗馨、王荣馨、李穆、高馨怡和复旦中山医院耿瑞杰、李海滨医师为该研究做出了重要贡献。